こんにちは!折りたたみミニベロ乗りの中年Kです。

自転車の楽しみ方のひとつに輪行(りんこう)があります。

今回は、「輪行をやってみたい!」「どうしたらいいの分からない」という初心者の方に向けて、輪行のポイントを詳しくご紹介します。

輪行には欠かせない輪行袋への収納方法や駅構内での注意点などを初心者でも分かりやすくご紹介します。

この記事を見て、ぜひ輪行にチャレンジしてみてください!

輪行ってどうやるの?

輪行を分かりやすく徹底解説します!

1.輪行ってなに?

輪行(りんこう)とは、電車やバス・飛行機・船などの公共交通機関に自転車を乗せて移動することをいいます。

輪行は、旅行など移動先での行動範囲や自由度を格段に広げてくれます。折りたたみ+ミニベロという組み合わせは、輪行で大きなメリットを発揮します。

【中級編】新幹線を使った輪行旅

車両内へ自転車を持ち込むには、輪行用のバッグや袋などへ自転車を収納する必要があります。また、車両内では他の乗客の迷惑にならないように気をつけなくてはなりません。

自転車の持ち込みについての規定は各事業者によって異なりますので、事前にホームページを見るか問い合わせて確認しておくとより確実です。

ちなみに、JR東日本では営業規則にて自転車の持ち込みについて規定されています。

【参考】JR東日本営業規則第308条

輪行っておもしろそうなのだ。

輪行で自転車の楽しみ方が広がります!

2.輪行バッグの使い方

実際に輪行した様子をご紹介しながら、輪行のポイントについて解説していきます。

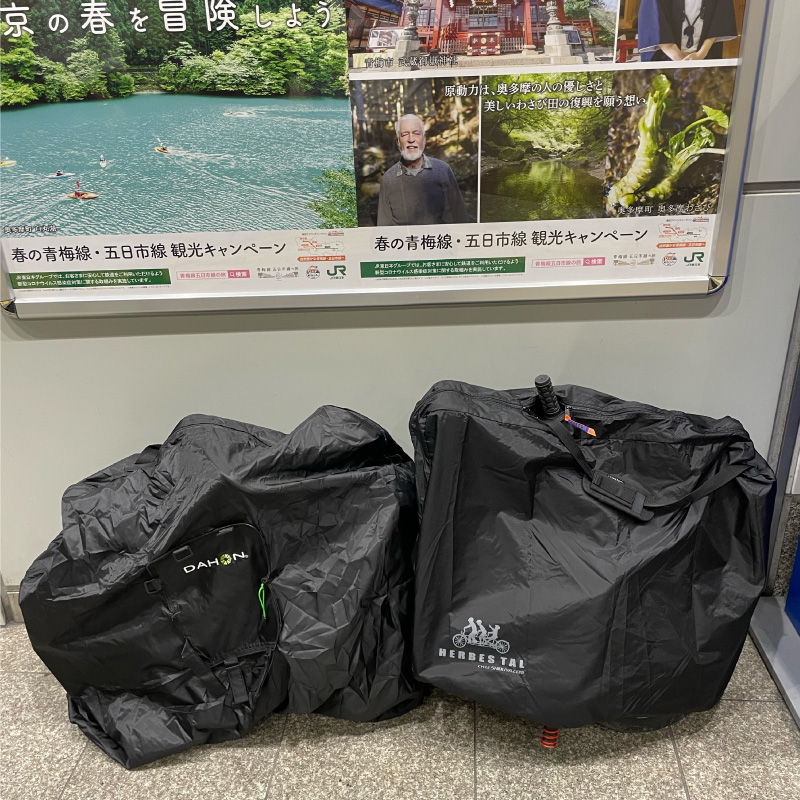

この時の様子は、ダホン・ボードウォークとビアンキ・フレッタです。これが、ボードウォークの輪行デビュデーもあります。

輪行バッグへの収納

自宅から最寄駅までは自転車に乗って行きます。

駅に着いたら、まずは自転車を輪行バッグに収納します。駅の利用客の邪魔にならないよう、なるべく人通りのない広い場所を選んで作業をします。

自転車の輪行バッグへの収納について、ダホン・ボードウォークを例にして写真で詳しく解説します。

【参考】輪行バッグの徹底解説

これを見ればよく分かるのだ!

Step1:輪行バッグを準備

自転車を収納する輪行バッグを取り出して、自転車のそばに置いておきます。

Step2:自転車を折りたたむ

次に、自転車を折りたたんでいきます。折りたたみミニベロの多くは、工具は不要で簡単にコンパクトにできます。今回は、自転車の折りたたむ手順については割愛します。

Step3:輪行バッグを開く

写真のダホン純正スリップバッグの場合は、袋を広げた中央部がマチになっているので、その部分に先ほど折りたたんだ自転車を置きます。

Step4:ストラップを固定する

輪行バッグの仕様によって異なりますが、ダホン純正バッグはストラップ(肩掛け)の両端がロック式のファスナーとなっているので、それぞれをフレームなど自転車を安定して持てるような箇所に固定します。

Step5:輪行バッグを閉じる

広げていた袋を自転車を挟むように包んで、ジッパーを閉めていけば収納は完了です。

ちなみに、収納サイズはおよそ幅80㎝・高さ65㎝・奥行35㎝になります。

輪行と聞いて「輪行バッグへの収納がめんどくさそう!」という方もいるかと思います。しかし、折りたたみ自転車なら、車輪の取り外しなどの作業が不要なので意外とハードルが低いです。

私は、ダホン純正の輪行バッグ(スリップバッグ)使っていますが、純正だけにフィッティングが良いので作業がスムーズに進みます。

意外とカンタンなのだ。

慣れれば5分もかかりません!

3.電車での移動のポイント

自転車を収納したら、輪行バッグを担いで駅構内を歩いて移動します。

駅構内での移動で注意する点

ミニベロとはいえ、重さが10kg以上(Boardwalkは約13kg)あるので、担いで持ち運ぶのは少々しんどいです・・・。

駅構内やホームを移動する際には、他の利用客に輪行バッグなどがぶつからないように注意をしてください。

自転車が当たったら痛いですからね・・・。

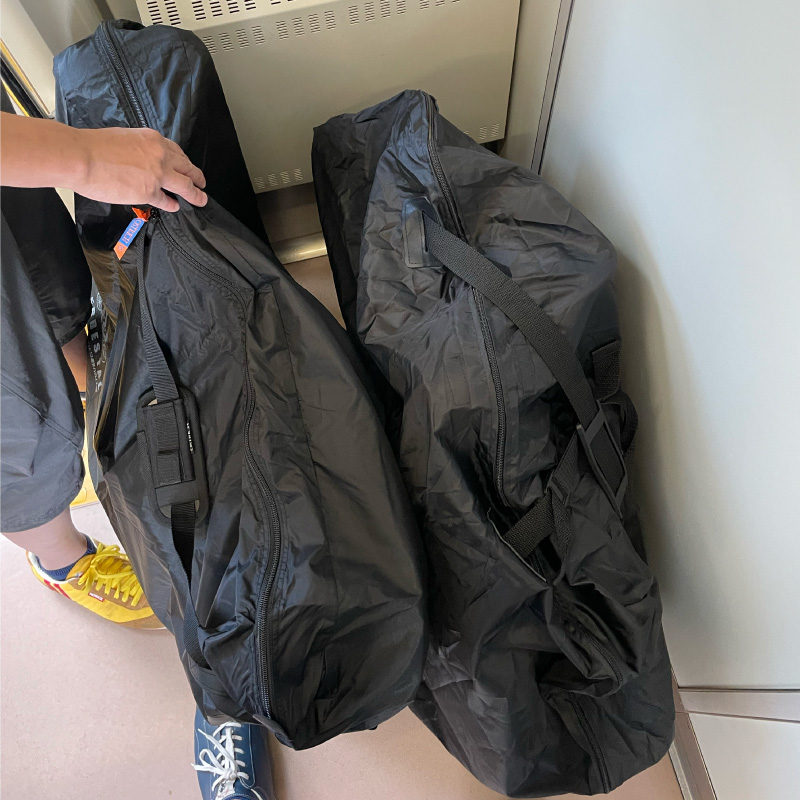

輪行バッグを持つときは、ストラップを肩にかけて体の横にピッタリと付けると重量が分散してラクに運べます。さらにフラつかないように輪行バッグを片方の手で支えながら歩くと安定します。

構内やホームへの移動には、エレベーターがあれば遠慮なく使った方がいいですね。エスカレーターでは、かえって人の邪魔になるのでエレベーターの方が安全です。

人の邪魔にならないように注意しましょう!

電車内で注意する点

ようやく電車に乗って目的地への移動になります。

もちろん、電車内でも他の利用客の邪魔にならないように注意します。

電車が空いている時は、あまり気にしなくても良いですが、人が多い時は輪行バッグを置く場所にも気を遣います。

この日は、休日の朝の遅い時間帯でしたが、それなりに人が乗っていました。

中年Kは、輪行の際には先頭車両か最後尾車両に乗るようにしています。

車両の端の運転室・車掌室の側には、座席もなく比較的広いスペースが確保できるので、そこに輪行バッグを倒れないように置きます。

通勤・通学の時間帯は避けた方がベター。

4.乗降駅の選び方

今回の輪行では、中央線の神田駅を降りて、浅草・押上方面をポタリングしました。

なぜ、浅草へ行くのに神田駅を選んだのか?神田駅から銀座線に乗り換えれば浅草まで行けるし、山手線なら上野に行けます。

ここで、輪行を楽しむ際の乗降駅を選ぶポイントについてお伝えします。

輪行の豆知識なのだ!

駅選びのポイント

中年Kの輪行での経験から導き出した、乗降駅の選び方はこちら。

- 駅がコンパクト

- 乗降客が少ない

- 駅前に大きな商業施設がない

- 乗り換えは少ない方がいい

簡単にまとめると「小さくて人が少ない駅を選ぶとラクですよ」ということです。

特に、帰りは始発駅の東京駅から乗った方が良さそうに思えますが、輪行バッグの収納作業や構内での持ち運びを考えると、大きなターミナル駅で人も多い東京駅よりも駅の構造が比較的コンパクトで人も少ない神田駅の方が格段にラクです。

神田駅を降りて改札を出たら、人の邪魔にならないような場所に輪行バッグを置きます。行きとは逆の手順で輪行バッグから自転車を取り出し、組み立てます。

自転車を担いで歩く距離は少ない方がラクです。

途中で、浅草のお約束の撮影ポイントの吾妻橋で記念写真。撮影アングルを変えれば、このビル群とスカイツリーも収めることもできます。

この日は、押上から浅草・蔵前のあたりを軽く2時間くらい散策してから、また神田駅に戻りました。

夕方になると電車が混んで大変なので、早めの時間に帰ります。

神田駅に着いたら、構内の人のいないスペースで輪行バッグへの収納作業を行います。

今回は、実際の輪行の様子を使って、輪行のやり方ついて詳しくご紹介しました。

この記事を読んで、少しでも輪行の手軽さ・楽しさが伝わりましたら幸いです。

是非、輪行にチャレンジしてみてください!

最後までご覧いただきありがとうございました。

もしよかったら、フォロー・ブックマークしていただけると嬉しいです!